NASとは?選び方やRAID構成について解説

サービス紹介

2024.03.05

こんにちは、アイクラフト株式会社です。

本日は、様々な会社で導入されているNASについてご紹介していきます。

よく聞く「RAID」についても解説していますので、是非最後までご覧ください。

目次

NASとは

NASとは、“Network Attached Storage” の略称です。

ストレージをネットワーク上で接続することができます。

最近では法人用の商品だけでなく、個人用のNASも家電量販店でも見るようになってきましたね。

今回はそんなNASについて詳しく説明していきます。

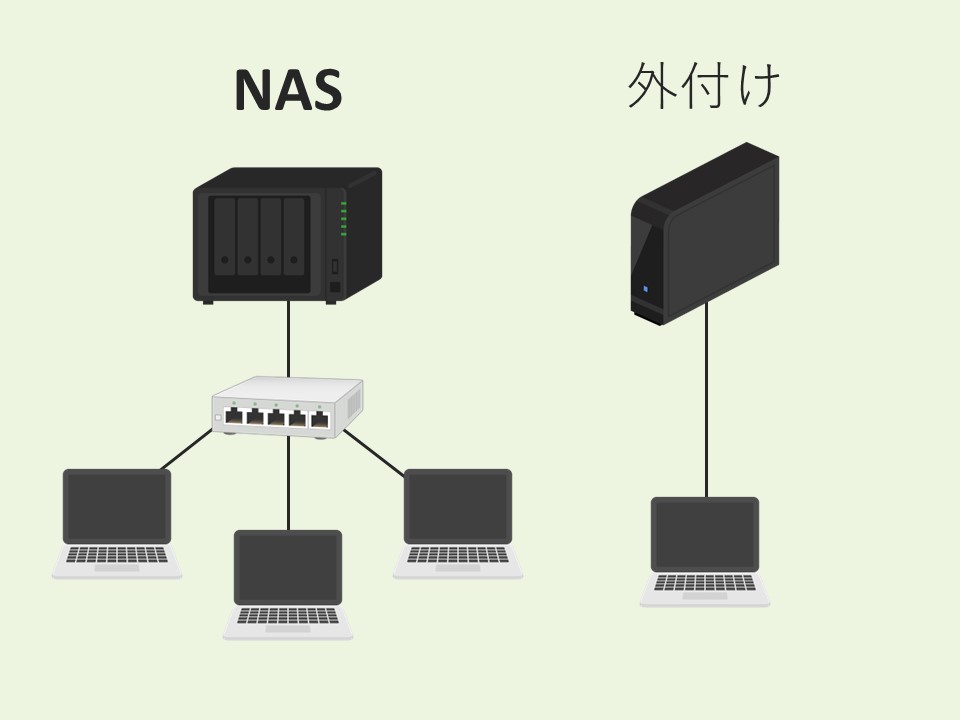

外付けHDDとは何が違うの?

NASと外付けHDDの違いはいくつかあります。

今回は、3項目に分けてご説明いたします。

複数人での同時利用が可能

NASと外付けHDDの一番の違いはここになると思います。

外付けHDDはUSBで直接PC等に接続するため、1対1の接続となります。

それに比べNASはネットワーク接続で行うため、複数人での同時利用が可能です。

これにより、データ共有を簡単に行うことができます。

管理難易度

1対1で接続するシンプルな構造の外付けHDDと違い、1対多で接続しファイル共有を行います。

設定や管理に最低限の知識が必要となるほか、ファイル共有を行うためセキュリティにも気を使う必要があります。

ファイル移行速度

直接USBで接続する外付けHDDと違い、NASはネットワーク経由でデータをやり取りするためネットワークの状態次第では、データの読み書きが遅くなってしまう可能性があります。

どうやって選べば良い?

ひとえにNASといっても様々な種類の機器が販売されています。

その中でどんなものを選べば良いかを知るため、NASの種類や機能についてご紹介します。

用途

NASの中でも様々な用途別に機種が用意されています。

大きく分けると個人向けと法人向けに分けられ、法人向けのNASでは個人用に比べて処理速度が早かったり高耐久のものが用意されています。

また、個人向けのNASは法人向けに比べて安価に購入できることに加えて、テレビ番組の録画に対応したものも販売されており、用途に合わせて選択が可能です。

形状

NASでは、主にラックマウントタイプとタワータイプの2種類があります。

ラックサーバやネットワーク機器のようにラックに組み込んだり、タワー型を開いたスペースに設置する等、状況に合わせて選択が可能です。

データ容量

NASは大容量である前提であることがほとんどなので、データの大きさはTBで表されることが多いです。

様々なメーカーが、1TB程度のものから100TBを超えるものまで、様々な容量の種類を用意しています。

自分の保存したいファイル等に合わせて容量を決めることができます。

ストレージの種類

NASに使用されるストレージはまだまだHDDが多い印象ですが、SSDを搭載したものも発売されています。

SSDを搭載したNASはHDDのものに加えて圧倒的に読み書きのスピードが速いです。

しかし、SSDと聞くと寿命の短さが気になってしまう人もいると思います。

ご存知の通り、HDDに比べてSSDの寿命は短いですがHDDに比べて突発的な故障が少ないので、定期的・計画的な交換を行えば十分に安定稼働できます。

加えてNASには、専用の高耐久SSDが用いられることが多いので安心できます。

RAID

NASにはRAID機能が搭載されたものが多いです。

RAIDを設定することでデータロストに備えることができます。

-

RAIDは、複数の物理ディスクをひとつの論理ディスクとして扱う技術です。

RAIDにはいくつか種類があり、その種類によって特徴が異なり、障害体制や高速読み書きの実現をすることができます。

RAIDの種類別特徴

各RAIDの特徴を紹介いたします。

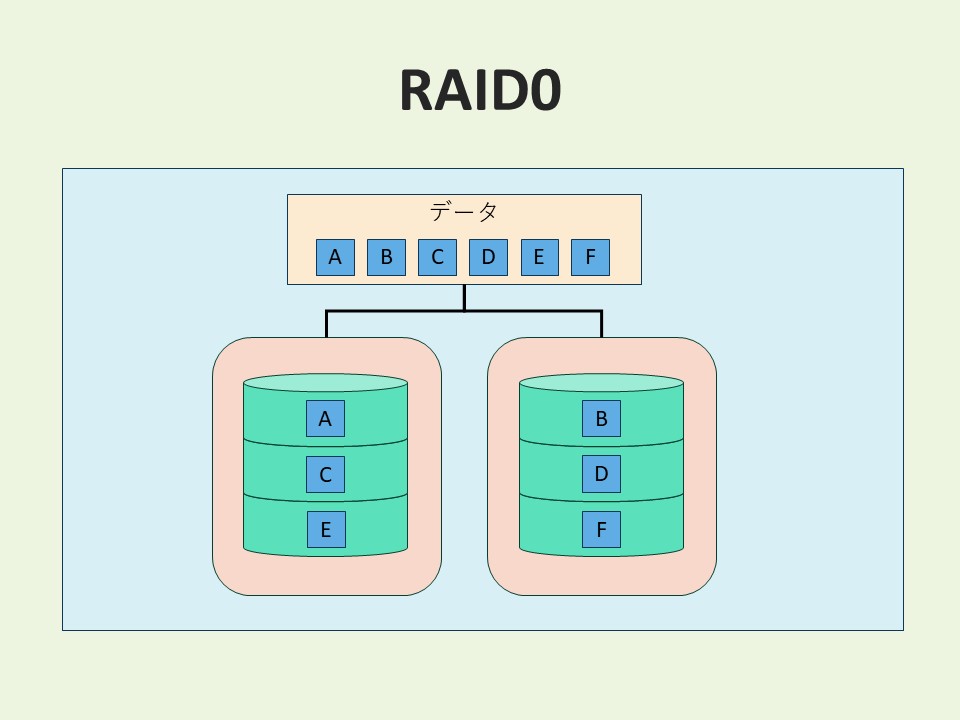

- RAID0(ストライピング)

RAID0は、複数の物理ディスクを1つの論理ディスクとして扱うことができる方式です。

複数のディスクに分散して読み書きを行うため、高速の書き込みを行うことができます。

しかし、使用しているいずれかのディスクが壊れてしまった場合利用不可となるため、障害耐性は低いです。 - RAID1(ミラーリング)

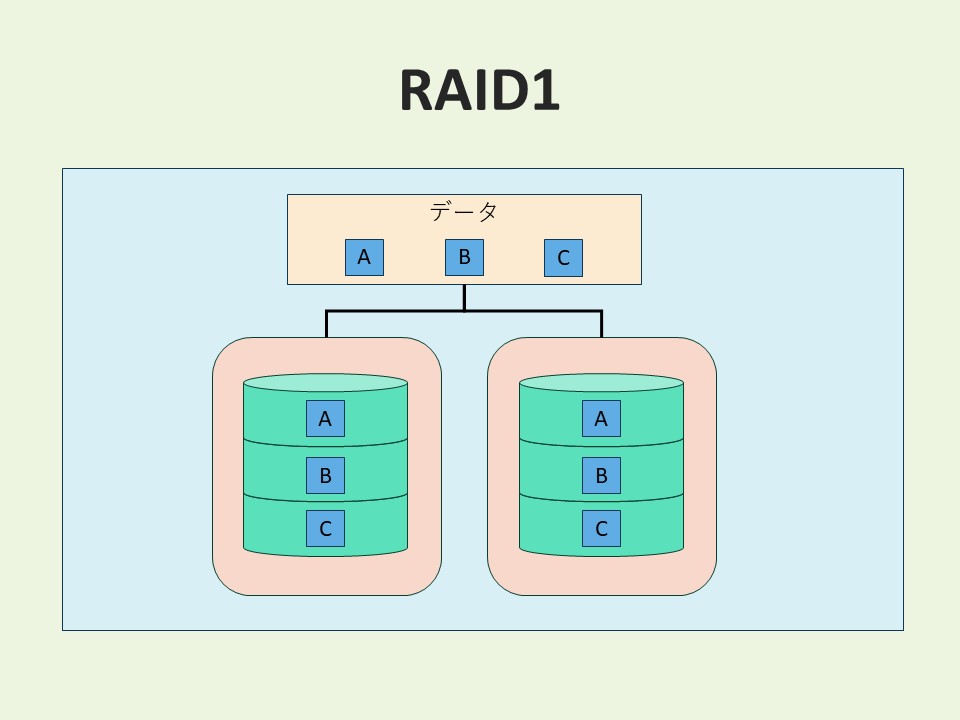

RAID1は、2台の物理ディスクに同じデータを保存する方式です。

同じデータが2つ保存されているため、片方のディスクが壊れてしまってもデータを復旧することができます。

しかし2倍のデータがディスクに書き込まれるため、使用できる容量が全体の半分になってしまいます。 - RAID10(0+1)

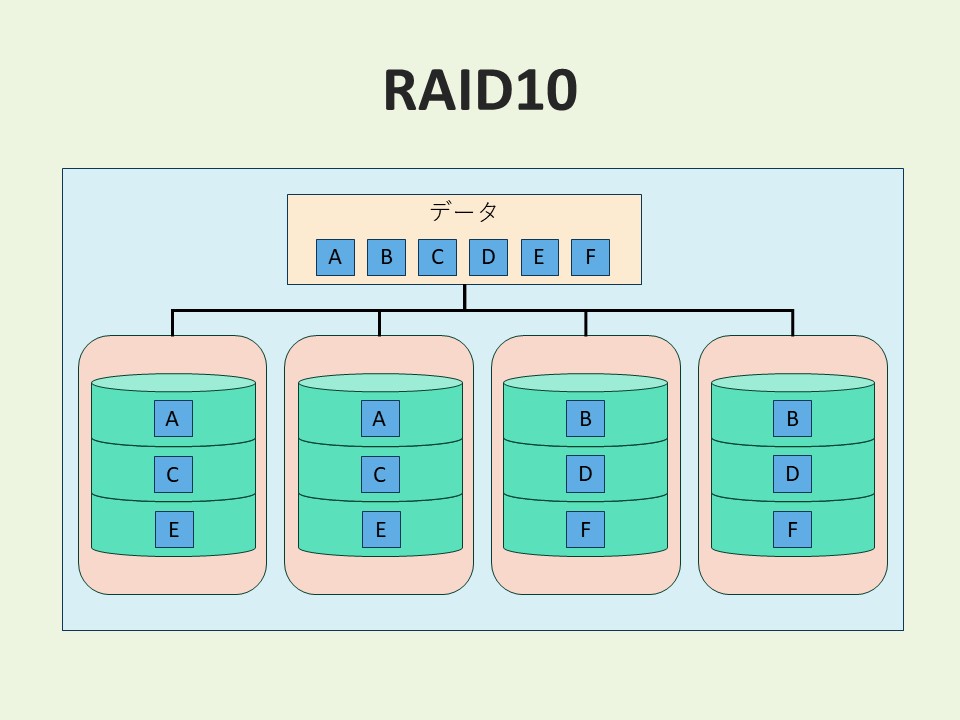

RAID10は、RAID0とRAID1を組み合わせた方式で、分散書き込みされたディスクを複製します。

これにより、最大2台のディスクが壊れても復旧できる高い障害体制を確保しながら速い速度でのデータ読み込みができます。

しかし、RAID1と同等に使用できる容量は全体の半分となってしまいます。 - RAID5

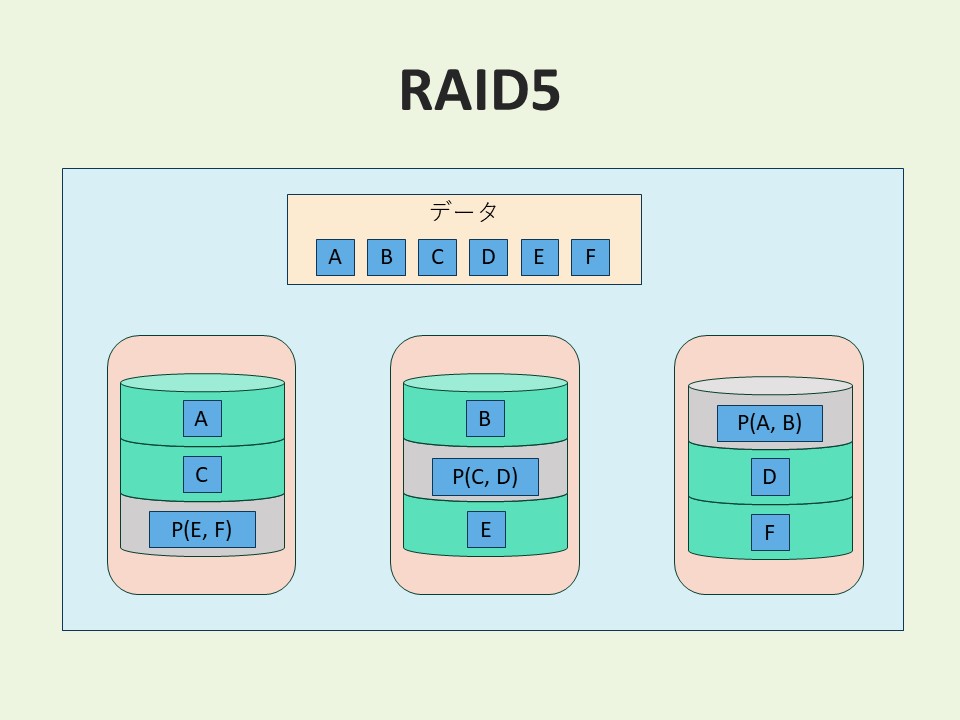

RAID5は、複数の物理ディスクもデータを分散させてかつ、パリティ(データ復元用の符号)を含めて書き込む方式です。

1台のディスクが壊れても復旧できる障害耐性と、分散書き込みによる高速性、使用できない領域はディスク1本のみで他のRAIDに比べて大容量という特徴があります。

しかし、2本以上のディスクが破損してしまった場合、復旧することができません。 - RAID6

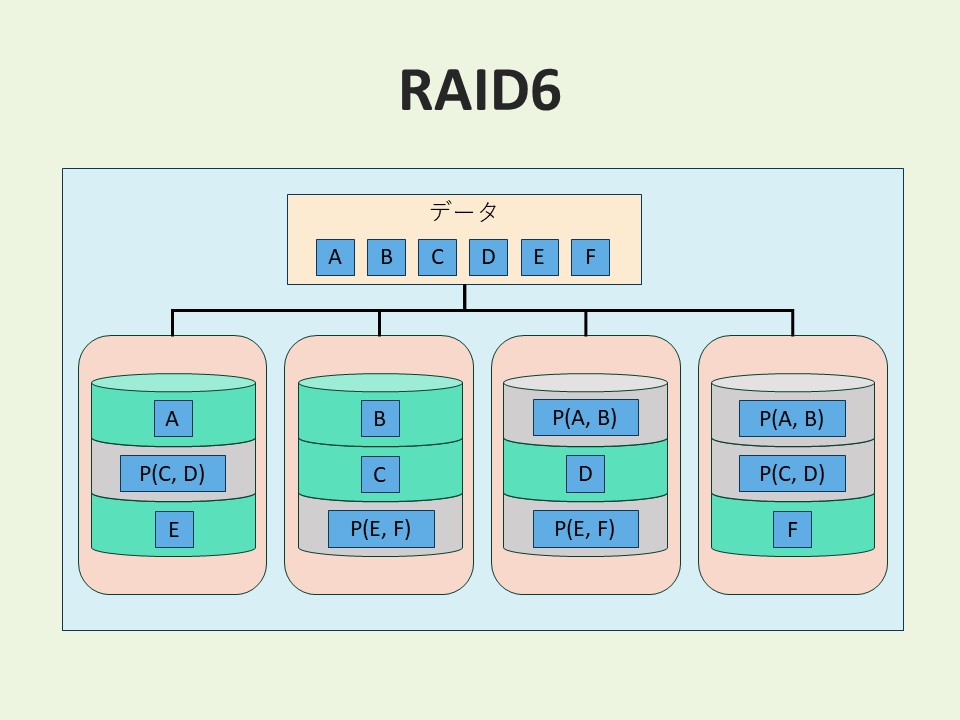

RAID6は、複数の物理ディスクもデータを分散させてかつ、パリティ(データ復元用の符号)を2重で書き込む方式です。

パリティを2重で書き込むことによって、障害耐性を大幅に向上させ2台のディスクが壊れてもデータの復旧が可能です。

しかし、ディスク2本分が使用不可の領域となるため、RAID5よりも使用可能な容量が少なくなってしまいます。

| RAID | 必要ディスク数 | 有効な容量 | 復旧可能な故障本数 |

| 0 | 2 | 100% | 0本 |

| 1 | 2 | 50% | 1本 |

| 10 | 4 | 50% | 最大ディスク数の半分 |

| 5 | 3 | 全体容量-ディスク1本分の容量 | 1本 |

| 6 | 4 | 全体容量-ディスク2本分の容量 | 2本 |

マルチギガ対応

ご紹介した通りNASはネットワーク経由でデータのやり取りをするため、LANケーブルの差し込み口があります。

最近では、2.5Gや10Gなどのマルチギガ対応の差し込み口がついた機種も多く用意されています。

ネットワーク環境が良ければ、速い通信・データのやり取りが期待できるため、速度を重要視する場合は導入しても良いかもしれません。

OS

NASはメーカ独自のLinux系OSかWindows系OSかであることが多いです。

Linux系の場合、ライセンス費用がかからないため比較的安価であることが多いです。

Windows系の場合、ADなどと連携して細かな権限設定が行いやすいというメリットがあります。

このようにNASには様々な機能があり、その中から必要な機能を持ったものを選ぶことができます。

最後に

今回はNASについてご紹介しました!

アイクラフトでは、クラウドサーバ・ネットワークの新規構築・移行・監視・運用保守まで幅広く行っております。

ITインフラに関する調査や構築など、是非お気軽にご相談ください。